01. August 2025

Was tun, wenn das Unternehmen strauchelt?

Insolvenzrecht allgemein

Quelle: pixabay.com

Quelle: pixabay.com Quelle: pixabay.com

Quelle: pixabay.comWenn ich als Inhaber oder Geschäftsführer eines Unternehmens Insolvenz anmelden muss – Was passiert dann alles?

Inhaltsverzeichnis

1. Was bedeutet eigentlich Insolvenz?

Ein Leitfaden für Unternehmer und Privatpersonen

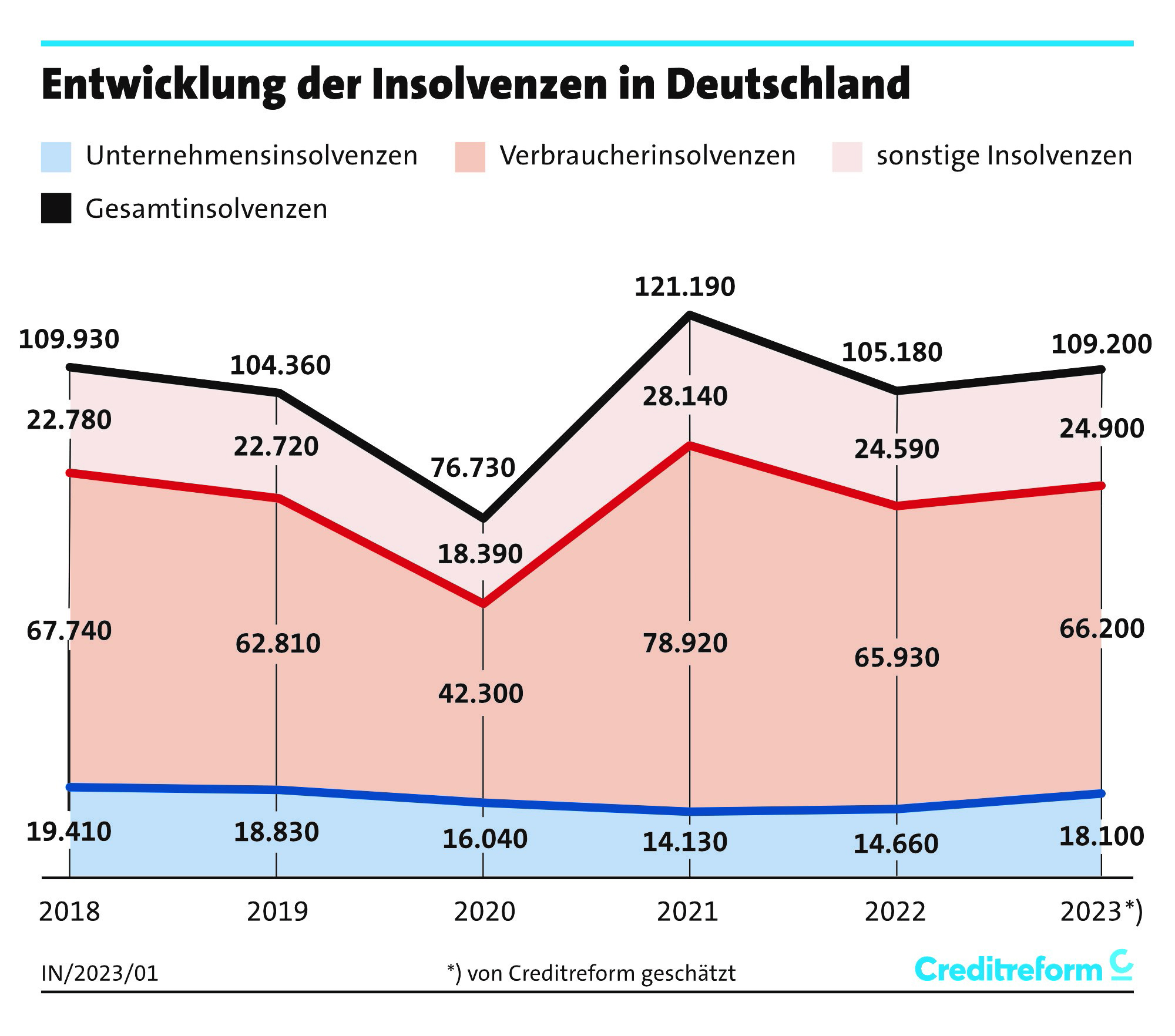

Quelle: Creditreform; https://www.creditreform.de/aktuelles-wissen/pressemeldungen-fachbeitraege/news-details/show/insolvenzen-in-deutschland-jahr-2023

Quelle: Creditreform; https://www.creditreform.de/aktuelles-wissen/pressemeldungen-fachbeitraege/news-details/show/insolvenzen-in-deutschland-jahr-20231.1 Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung

Die Insolvenzgründe

1.2 Die Ziele des Insolvenzverfahrens

2. Die wichtigsten Begriffe im Insolvenzrecht einfach erklärt

Was passiert, wenn ich als Inhaber eines Unternehmens Insolvenz anmelden muss?

3.1 Die Pflicht zur rechtzeitigen Antragstellung

3.2 Der Weg zum Insolvenzantrag

3.3 Das vorläufige Insolvenzverfahren

3.4 Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens

3.5 Die Rolle des Unternehmers während des Verfahrens

4. Verbraucher-/Privatinsolvenz in Deutschland

Voraussetzungen und Ablauf

Fazit:

Insolvenz ist die Chance auf einen finanziellen Neustart

Quelle: pixabay.com

Quelle: pixabay.com